Articolo di MARCO VIGNOLA

Pubblicato il 18.11.2020; tutti i diritti riservati.

* * * * *

Un’interessante lettera indirizzata al Missaglia da una non specificata autorità (con ogni probabilità Bona di Savoia o Cicco Simonetta), reca una data scritta a matita, “1478”, ma segue purtroppo il destino degli altri documenti costituenti l’unità “Autografi 231” dell’Archivio di Stato di Milano: ovvero, il distacco dal suo registro di appartenenza.

I fatti descritti, tuttavia, sono chiaramente allusivi ad un episodio bellico di un certo rilievo accaduto proprio in quell’anno, quando il 13 agosto le armate milanesi, condotte tra gli altri dal Conte Borella, vennero a battaglia nei dintorni di Busalla con i Genovesi capitanati da Roberto da Sanseverino. Lo scontro si risolse con una disfatta milanese, le cui tracce appaiono bene impresse nella lettera seguente. Oltre che nel morale, infatti, gli uomini d’arme milanesi si trovarono spogliati di una frazione o di tutto il loro equipaggiamento, a ragione del quale venne interpellato il Missaglia. A lui, infatti, si ordinava di rimpiazzare completamente le armature di coloro che le avessero perse e d’integrare quelle lacunose con le parti mancanti. Tutto il necessario avrebbe dovuto essere tratto dall’arsenale di Pavia (dove sappiamo che all’epoca di Galeazzo Maria Sforza erano custoditi armature sufficienti per coprire 500 uomini d’arme) oppure fornito con “ex novo”, qualora la munizione ne fosse stata sprovvista.

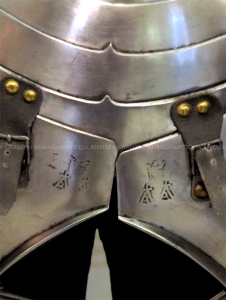

Oltre alla conferma del ruolo centrale del Ducato nella distribuzione di armature ai soldati militanti sotto la sua bandiera, questa breve lettera regala alcuni spunti interessanti sulla genesi degli insiemi compositi. Non è cosa nuova, infatti, che tutte le armature milanesi giunte sino a noi, ad eccezione della “Galeazzo d’Arco” interamente d’officina Missaglia, siano marchiate con i “signa” riferibili a più botteghe. Molti di questi insiemi sono tuttavia il frutto di ricomposizioni moderne di elementi sparsi, compatibili per epoca e stile (si vedano per esempio quelle “delle Grazie” al Museo Diocesano di Mantova): altri, come la “Federico il Vittorioso” di Vienna, sono invece l’esito di un assemblaggio realizzato ancora in fase d’uso per specifici scopi torneari.

Il nostro documento, a ben guardare, dimostra come la genesi di un’armatura composita potesse derivare anche da episodi traumatici, come la perdita di qualche parte o il danneggiamento in battaglia. Le armature milanesi, nelle loro semplici ma elegantissime geometrie apprezzate in tutta Europa, erano agli occhi dei contemporanei prima di tutto dei preziosi “strumenti del mestiere”, che dovevano assolvere alla principale funzione di tutelare il combattente. Le loro forme levigate, prive in genere di specifiche ornamentazioni, potevano all’occorrenza favorire la sostituzione di singole componenti senza che l’armonia dell’insieme, almeno alla distanza, venisse meno.

L’esistenza di grandi quantitativi di protezioni in piastra negli arsenali, ai quali si poteva attingere per ogni evenienza, lascia supporre che la composizione di un’armatura con parti non concepite “ab origine” come insieme organico e realizzato su misura, fosse una prassi molto consueta.

Replica dell’insieme composito B3 di S. Maria delle Grazie (1480 c.), conservato presso il Museo Diocesano “F. Gonzaga” di Mantova (proprietà A. Carloni, IMAGO ANTIQUA).

La ricomposizione moderna di un’armatura con elementi antichi, eterogenei e compatibili, come per Santa Maria delle Grazie a Curtatone, sarebbe dunque un’operazione legittimata dalle antiche esigenze operative di creare nuovi insiemi con parti di diverse forniture e forse anche di differente bottega. Quante armature composite e quante omogenee fossero presenti sui campi di battaglia è oggi difficile (o forse impossibile) da stabilire, ma è tuttavia sicuro che ambedue le soluzioni abbiano convissuto.

In questo senso, si comprenderebbe meglio la prassi milanese di ripetere la marchiature su ogni singola parte della panoplia difensiva, come la “Galeazzo d’Arco” compiutamente dimostra: in tal modo, anche in caso di sostituzioni, la paternità di ogni elemento sarebbe stata dichiarata senza fraintendimenti.

A.S.M. Autografi 231.

Antonio Misalie

Dilecte noster. Per remettere le nostre gentedarme che sonno stati spoliati in zenoese, havemo ordinato darli de le armature de la nostra munitione, videlicet armature integre ad quilli ne sonno spoliati in tutto, ed a quilli ne mancha qualche pezo [1] remetterli quella parte gli mancasse. Pertanto volemo che circa questo exequischi quanto per suoi buletini ti commetterano el conte Borella et d. Michele de Batalia, così in dare de le armature integre, como in far conzare quilli pezi gli mancasseno, toliendo ogni cosa dela nostra munitione, excepto quando li pezi che mancarano non fusseno nela nostra munitione daragli de li tuoi et metteragli al nostro cuncto, et nuy te li pagaremo segondo li precii consueti.

[1] Segue lettera depennata.

Bibliografia sintetica:

– BOCCIA L.G. 1982, Le armature di S. Maria delle Grazie di Curtatone presso Mantova e l’armatura lombarda del 400, Busto Arsizio.

– MUSSO R. 2001, “El stato nostro de Zenoa”. Aspetti istituzionali della prima dominazione sforzesca su Genova (1464-1478), “Serta Antiqua et Mediaevalia”, V, Società e istituzioni del medioevo ligure, Roma, pp. 199-236.

– SCALINI M. 1996, L’Armeria Trapp di Castel Coira, vol. II, Udine.

– VIGNOLA M. 2017, Armature e armorari nella Milano medievale, Alessandria.